認知行動療法 心理カウンセリング理論 心理カウンセラー養成講座 NPO日本次世代育成支援協会

TEL. 0586-73-3911

愛知県愛知県一宮市大志1丁目6-17 ミヤタビル3F

info@npo-jisedai.org

最新情報&更新情報

【カウンセラー養成リモート講座を開設しました】

☆カウンセラーを目指しておられる方に、従来の名古屋と一宮の毎週講座、土曜集中講座と日曜集中ベーシック講座に加えWEBで学べる「カウンセラー養成リモート講座」を開設しました。

認知行動療法

まず最初にスキーマというものからお話しましょう。

認知療法は『スキーマ』というものを、とても重要視しています。

これは、その人が生まれてから今迄に身につけた『思考の枠組み』の事で、例えば『信念』や『経験による思い込み』のような感じと考えるとわかりやすいと思います。

そして、認知療法でいう自動思考というのは、この『その人のスキーマ』から発せられる心のつぶやきのようなものを言います。

ちょっと例を挙げてみましょうか。

A君は今週の土曜日、前々から付き合いたいと思っている、今は単なる友達のB子さんを映画に誘おうと思い、メールを出しました。

するとB子さんから、こんな返信が…。

『今度の土曜日は、ちょっと他の友達から食事に誘われているからごめんね』

さて貴方がA君なら、この返信メールを見た瞬間、どのような【感情】が起きるでしょうか?

…「あかん (T_T)」とガックリします?

…それとも?

この【受け取り方】こそが、【その人のスキーマ】なんです。

そして「あかん (T_T)」という心のつぶやきを自動思考と言うのです。

受け取ったのは同じ言葉なのに、人によって受け取り方が違い、しかもその後の行動に影響を及ぼすんですね。

例えば、『他の友達から食事に誘われているから』という『他の友達』を、他の男性と思い込んだりしてしまい、暗くなってしまったりする場合もあるでしょう。

そして、そういうネガティヴな考えは、やがて『やっぱり彼女と恋人関係になるなんて、無理だったんだ』と進んでいくかもしれません。

更には『僕はモテないダメ人間だ』と、自信を喪失してしまったりして……。

まぁ、そこまでは無いだろうとは思いますが、ここまで極端ではないにしろ、意外と人間が悪循環にはまる時って、こういうのが発端だったりするんですね。

さて、この咄嗟に浮かぶ【自動思考】、もしくは【スキーマ】を検証しようというのが、認知療法です。

つまり、

【出来事】 → 【認知】 → 【感情、行動】

という流れの【認知】の部分が適正かどうかをチェックするという事です。

上記の例だと、

【返信メール】 → 【認知】 → 【がっかりする】

という流れの中で、返信メールを見て咄嗟に浮かんだ心の思いが適正かどうか、という事ですね。

この場合、ガックリしたというのは、A君のデートの申し出は『断られて、もうダメだ』と認知したということでしょう。

でもこれは明らかに、合理的な認知とは言えません。

例えば、B子さんの友達は『女性の親友』で、しかも食事の約束はかなり前にしてあり、レストランの予約も取っていたとしたら…。

A君の突然の土曜日の誘いは断るのが当たり前ですよね。

その辺の詳しいところはB子さんしか知らず、A君が勝手にがっかりする事は百害有って一利無しですよね。

このように人間は『言葉(刺激)』を、それぞれその人独自のフレーム(スキーマ)で受け取り、そして【自動思考】を経た後に【感情、行動】へと移っていきます。

だから、ひょっとしたら我々は

『勝手に受け取り』

『勝手に思いを浮かべ』

『勝手に辛い感情を抱き』

『勝手に悲しい思い出をつくっている』

かもしれないのです。

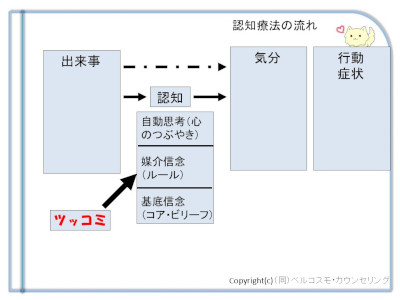

さて、ここからはわかりやすく図(シート)でご説明しましょう。

まずは下図をご覧ください。

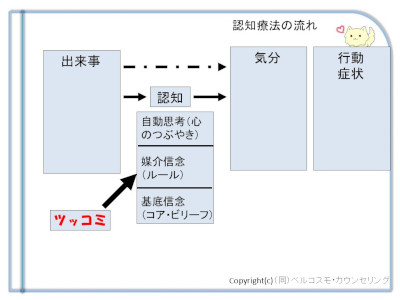

我々は一般的には出来事があったから感情が湧き出ると思っています。

つまり図の上の矢印

【出来事】-・-・→【感情、行動】

だと思っているワケです。

でも認知療法では

下の矢印

【出来事】→【認知】→【感情、行動】

という流れだと考えるんですね。

そしてこの【認知】のところは、表面のところに【自動思考(心のつぶやき)】があり、奥底には【認知の枠組み(スキーマ)】があるという構造となっています。

では上記のA君の例を図に書き込んでいきましょう。

まず【出来事】のスペースは、『デートに誘ったら断られた』と書き込みます。

ここは出来るだけ客観的な事実を記入するのがポイントです。

そして次は【感情、行動】です。

この例では感情のところに『思いっきりヘコむ、がっかり』、行動・症状のところに『やる気無し、暗い表情、だるい』としましょうか。

では上記のA君の例を図に書き込んでいきましょう。

まず【出来事】のスペースは、『デートに誘ったら断られた』と書き込みます。

ここは出来るだけ客観的な事実を記入するのがポイントです。

そして次は【感情、行動】です。

この例では感情のところに『思いっきりヘコむ、がっかり』、行動・症状のところに『やる気無し、暗い表情、だるい』としましょうか。

ここからがいよいよ認知の枠組みです。

自分の心をのぞきこんで、例えば【自動思考】は『もうダメだ』、【認知の枠組み】は『僕はモテないダメ人間だ』と書き込んだとしますね。

ここからがいよいよ認知の枠組みです。

自分の心をのぞきこんで、例えば【自動思考】は『もうダメだ』、【認知の枠組み】は『僕はモテないダメ人間だ』と書き込んだとしますね。

さぁ、ここまで来たらゴールは見えてきました。

思いっきりツッコミを入れましょう!

『僕はモテないダメ人間だ』というのは、合理的な考え方(認知)でしょうか?

B子さんは女性の親友と食事の約束をかなり前からしていて、レストランの予約も取っていたかもしれません。

実は見たい映画がなかったのかもしれません。

他にもいろいろなケースが考えられます。

すなわち【やり方が悪かった?タイミングが悪かった?】というチェックが必要なんですね。

そして、それらを考えて、つまりフィードバックをしていくということが、HAPPYに繋がるんです。

(ここまで「ハート・コンシャス」鷲津秀樹著より改変して引用)

さぁ、ここまで来たらゴールは見えてきました。

思いっきりツッコミを入れましょう!

『僕はモテないダメ人間だ』というのは、合理的な考え方(認知)でしょうか?

B子さんは女性の親友と食事の約束をかなり前からしていて、レストランの予約も取っていたかもしれません。

実は見たい映画がなかったのかもしれません。

他にもいろいろなケースが考えられます。

すなわち【やり方が悪かった?タイミングが悪かった?】というチェックが必要なんですね。

そして、それらを考えて、つまりフィードバックをしていくということが、HAPPYに繋がるんです。

(ここまで「ハート・コンシャス」鷲津秀樹著より改変して引用)

好評発売中の「心の本」 「ハート・コンシャス」TA・認知療法・実存セラピー

」

鷲津秀樹著 (お求めはアマゾンで↑)

この本は、このページの筆者が大学の講義(心理学)のテキストとしても使用していた、認知療法や交流分析をわかりやすく解説した図書です。

「ハート・コンシャス」TA・認知療法・実存セラピー

」

鷲津秀樹著 (お求めはアマゾンで↑)

この本は、このページの筆者が大学の講義(心理学)のテキストとしても使用していた、認知療法や交流分析をわかりやすく解説した図書です。

人生においては、上手くいかないことなんていっぱいあります。

でもほとんどの場合は、「次は うまくやればいい」なんですよね。

さて、認知療法や論理療法では悩みを色々な方法を使って対処しようとしますが、一番のポイントは、この最初の段階の【咄嗟に浮かぶ思い】のチェックです。

でも、この咄嗟に浮かぶ思いが歪んでいた場合は、スキーマも歪んでいる場合が殆どです。

という事は、適正ではない【思い込み】をするスキーマ、つまり【クセ】が問題なんですね。

この【クセ】の代表的なものに

・~べき主義(~すべき ~であらねばならぬ)

・完全主義(物事をオール・オア・ナッシングで考えてしまっていないか)

・過度の一般化(一つの事を全てにあてはめる「いつも」「みんな」等)

などがあります。

これらに【ツッコミ】を入れ、合理的ではないスキーマを修正すれば、その後に起こる感情や行動も良い方に変化していきます。

もっとも実際には、「頭ではわかっても、なかなかねぇ」という場合が多いので、認知だけではなく行動にも変化をさせようと宿題を出していく場合も多いんですね。

慣れ親しんだ習慣を変えるというのは、本当に大変ですから。

人生においては、上手くいかないことなんていっぱいあります。

でもほとんどの場合は、「次は うまくやればいい」なんですよね。

さて、認知療法や論理療法では悩みを色々な方法を使って対処しようとしますが、一番のポイントは、この最初の段階の【咄嗟に浮かぶ思い】のチェックです。

でも、この咄嗟に浮かぶ思いが歪んでいた場合は、スキーマも歪んでいる場合が殆どです。

という事は、適正ではない【思い込み】をするスキーマ、つまり【クセ】が問題なんですね。

この【クセ】の代表的なものに

・~べき主義(~すべき ~であらねばならぬ)

・完全主義(物事をオール・オア・ナッシングで考えてしまっていないか)

・過度の一般化(一つの事を全てにあてはめる「いつも」「みんな」等)

などがあります。

これらに【ツッコミ】を入れ、合理的ではないスキーマを修正すれば、その後に起こる感情や行動も良い方に変化していきます。

もっとも実際には、「頭ではわかっても、なかなかねぇ」という場合が多いので、認知だけではなく行動にも変化をさせようと宿題を出していく場合も多いんですね。

慣れ親しんだ習慣を変えるというのは、本当に大変ですから。

「頭ではわかっても、しばらくするとまた元に戻る」

という方が結構多いのも、この

【慣れ親しんだ習慣を変えるというのは、本当に大変】

だからです。

認知療法のやり方を書いた本には、上記に書いたようにどれも「自動思考にチェックを入れる」と有ります。

そして、その自動思考の底にはスキーマ(認知の枠組み)があると書かれてあるはずです。

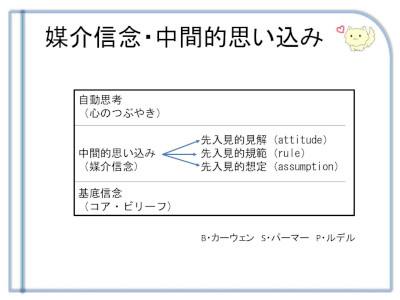

さて、それをもう少し詳しく図にあらわすと下記(図1)のようになります。

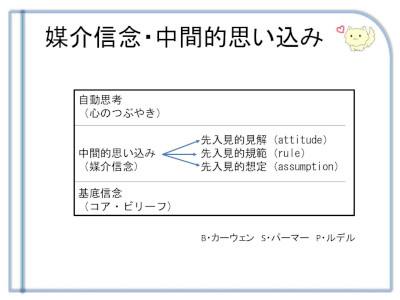

スキーマはしっかり根っこを張っているコア・ビリーフがあり、そこから派生した媒介信念というのが自動思考との中間にあるのですが、それをもう少し詳しく書くと下記(図2)となります。

こう書くと、うわっ、なんのこっちゃ… となりがちなので、これを交流分析の自我状態で表してみましようか(交流分析の自我状態については当協会の「交流分析 エゴグラムテスト」のページを参照ください)。

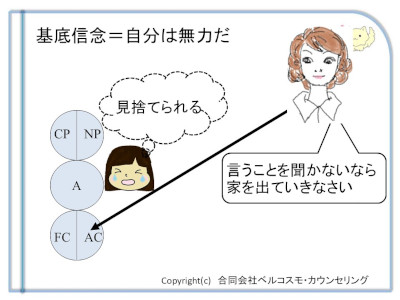

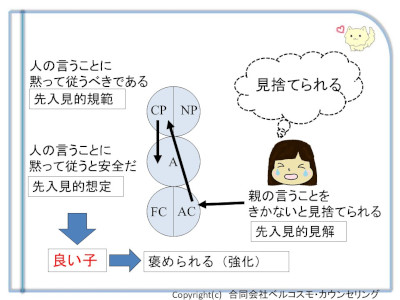

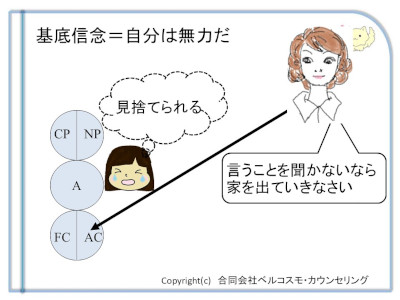

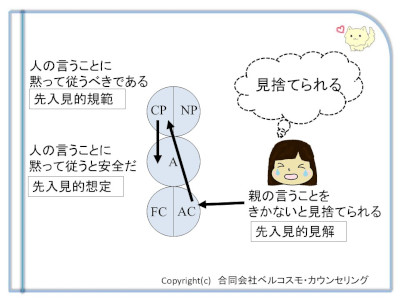

まず、幼少期に親から厳しく叱咤されたり、ディスカウントを受けた子がいたとしましょう。

するとその場合、「自分は無力だから見捨てられたらもう終わりだ」という基底信念(コア・ビリーフ)が埋め込まれます。(図3)

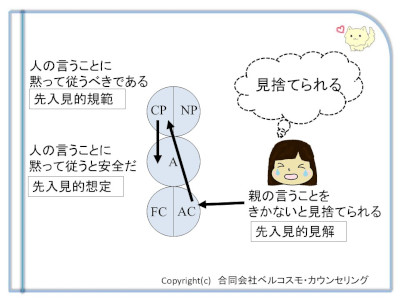

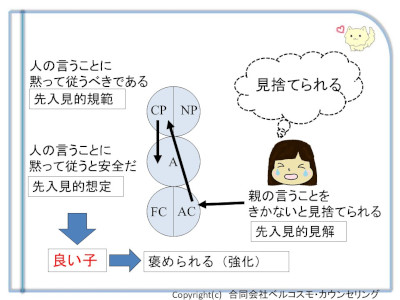

そしてそのインストールされたコア・ビリーフは、「言うことを聞かないと見捨てられるだろう」という先入見的見解となり、「人の言うことに黙って従うべきである」というルール(先入見的ルール)へと繋がっていき、「人の言うことに黙って従う」という現実的行動となっていくわけです。(図4)

そしてその「人の言うことに黙って従う」という現実的行動は良い子として褒められ、強化されて習慣となってしまいます。(図5)

習慣というのは、そう簡単に変えられるものではありません。

例えば腕を組む時、いつもと上下逆に右の腕と左の腕を組み合わせてみてください。

意識して1回は変えられますが、ふと気付いたらまたいつもと同じ組み方をしていると思います。

そんなものなんですよね。

ということで、行動を変えるには【行動分析】という理論が必要になってきます(行動分析については当協会の「応用行動分析」のページを参照ください)。

こうやっていろいろな理論を布のように経糸、横糸と組み合わせつなげながら理解していくと、いろいろな理論は足し算ではなく掛け算で理解が広がっていき、良い方向へ進んでいきます。

このあたりをもし知りたいという方がおられましたら、一度当協会のカウンセラー講座にお越しください。↓

Copyright(c) 合同会社ベルコスモ・カウンセリング

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPO法人日本次世代育成支援協会の心理カウンセラー養成講座の講師を担当している鷲津代表が、愛知大学OCでの講義で行った内容を元に書かれています。

著作権は出版をしている合同会社ベルコスモ・カウンセリングにあります。無断使用、複写、転載はできませんのでご注意ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

毎週月曜(午後)に一宮で、『心理カウンセラー講座』を開いています。

毎月1回の受講で集中的に学べる土曜集中講座(12回完結)や、同じく毎月1回日曜に行う初心者用ベーシック集中講座もございます。↓

https://npo-jisedai.org/kouza.htm

遠方の方にはWEBで受講できるリモート講座(毎月第2土曜の午前or午後 24回受講で修了 )も開設しました。↓

https://npo-jisedai.org/webkouza.html

Copyright(c) 合同会社ベルコスモ・カウンセリング

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPO法人日本次世代育成支援協会の心理カウンセラー養成講座の講師を担当している鷲津代表が、愛知大学OCでの講義で行った内容を元に書かれています。

著作権は出版をしている合同会社ベルコスモ・カウンセリングにあります。無断使用、複写、転載はできませんのでご注意ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

毎週月曜(午後)に一宮で、『心理カウンセラー講座』を開いています。

毎月1回の受講で集中的に学べる土曜集中講座(12回完結)や、同じく毎月1回日曜に行う初心者用ベーシック集中講座もございます。↓

https://npo-jisedai.org/kouza.htm

遠方の方にはWEBで受講できるリモート講座(毎月第2土曜の午前or午後 24回受講で修了 )も開設しました。↓

https://npo-jisedai.org/webkouza.html

では上記のA君の例を図に書き込んでいきましょう。

まず【出来事】のスペースは、『デートに誘ったら断られた』と書き込みます。

ここは出来るだけ客観的な事実を記入するのがポイントです。

そして次は【感情、行動】です。

この例では感情のところに『思いっきりヘコむ、がっかり』、行動・症状のところに『やる気無し、暗い表情、だるい』としましょうか。

では上記のA君の例を図に書き込んでいきましょう。

まず【出来事】のスペースは、『デートに誘ったら断られた』と書き込みます。

ここは出来るだけ客観的な事実を記入するのがポイントです。

そして次は【感情、行動】です。

この例では感情のところに『思いっきりヘコむ、がっかり』、行動・症状のところに『やる気無し、暗い表情、だるい』としましょうか。

ここからがいよいよ認知の枠組みです。

自分の心をのぞきこんで、例えば【自動思考】は『もうダメだ』、【認知の枠組み】は『僕はモテないダメ人間だ』と書き込んだとしますね。

ここからがいよいよ認知の枠組みです。

自分の心をのぞきこんで、例えば【自動思考】は『もうダメだ』、【認知の枠組み】は『僕はモテないダメ人間だ』と書き込んだとしますね。

さぁ、ここまで来たらゴールは見えてきました。

思いっきりツッコミを入れましょう!

『僕はモテないダメ人間だ』というのは、合理的な考え方(認知)でしょうか?

B子さんは女性の親友と食事の約束をかなり前からしていて、レストランの予約も取っていたかもしれません。

実は見たい映画がなかったのかもしれません。

他にもいろいろなケースが考えられます。

すなわち【やり方が悪かった?タイミングが悪かった?】というチェックが必要なんですね。

そして、それらを考えて、つまりフィードバックをしていくということが、HAPPYに繋がるんです。

(ここまで「ハート・コンシャス」鷲津秀樹著より改変して引用)

さぁ、ここまで来たらゴールは見えてきました。

思いっきりツッコミを入れましょう!

『僕はモテないダメ人間だ』というのは、合理的な考え方(認知)でしょうか?

B子さんは女性の親友と食事の約束をかなり前からしていて、レストランの予約も取っていたかもしれません。

実は見たい映画がなかったのかもしれません。

他にもいろいろなケースが考えられます。

すなわち【やり方が悪かった?タイミングが悪かった?】というチェックが必要なんですね。

そして、それらを考えて、つまりフィードバックをしていくということが、HAPPYに繋がるんです。

(ここまで「ハート・コンシャス」鷲津秀樹著より改変して引用)

好評発売中の「心の本」

「ハート・コンシャス」TA・認知療法・実存セラピー

」

鷲津秀樹著 (お求めはアマゾンで↑)

この本は、このページの筆者が大学の講義(心理学)のテキストとしても使用していた、認知療法や交流分析をわかりやすく解説した図書です。

「ハート・コンシャス」TA・認知療法・実存セラピー

」

鷲津秀樹著 (お求めはアマゾンで↑)

この本は、このページの筆者が大学の講義(心理学)のテキストとしても使用していた、認知療法や交流分析をわかりやすく解説した図書です。

適正ではない【思い込み】をする【クセ】

人生においては、上手くいかないことなんていっぱいあります。

でもほとんどの場合は、「次は うまくやればいい」なんですよね。

さて、認知療法や論理療法では悩みを色々な方法を使って対処しようとしますが、一番のポイントは、この最初の段階の【咄嗟に浮かぶ思い】のチェックです。

でも、この咄嗟に浮かぶ思いが歪んでいた場合は、スキーマも歪んでいる場合が殆どです。

という事は、適正ではない【思い込み】をするスキーマ、つまり【クセ】が問題なんですね。

この【クセ】の代表的なものに

・~べき主義(~すべき ~であらねばならぬ)

・完全主義(物事をオール・オア・ナッシングで考えてしまっていないか)

・過度の一般化(一つの事を全てにあてはめる「いつも」「みんな」等)

などがあります。

これらに【ツッコミ】を入れ、合理的ではないスキーマを修正すれば、その後に起こる感情や行動も良い方に変化していきます。

もっとも実際には、「頭ではわかっても、なかなかねぇ」という場合が多いので、認知だけではなく行動にも変化をさせようと宿題を出していく場合も多いんですね。

慣れ親しんだ習慣を変えるというのは、本当に大変ですから。

人生においては、上手くいかないことなんていっぱいあります。

でもほとんどの場合は、「次は うまくやればいい」なんですよね。

さて、認知療法や論理療法では悩みを色々な方法を使って対処しようとしますが、一番のポイントは、この最初の段階の【咄嗟に浮かぶ思い】のチェックです。

でも、この咄嗟に浮かぶ思いが歪んでいた場合は、スキーマも歪んでいる場合が殆どです。

という事は、適正ではない【思い込み】をするスキーマ、つまり【クセ】が問題なんですね。

この【クセ】の代表的なものに

・~べき主義(~すべき ~であらねばならぬ)

・完全主義(物事をオール・オア・ナッシングで考えてしまっていないか)

・過度の一般化(一つの事を全てにあてはめる「いつも」「みんな」等)

などがあります。

これらに【ツッコミ】を入れ、合理的ではないスキーマを修正すれば、その後に起こる感情や行動も良い方に変化していきます。

もっとも実際には、「頭ではわかっても、なかなかねぇ」という場合が多いので、認知だけではなく行動にも変化をさせようと宿題を出していく場合も多いんですね。

慣れ親しんだ習慣を変えるというのは、本当に大変ですから。

ここからはちょっと専門的なお話

認知療法の本を読んだり、セミナーに行ったりして理論としては理解したんだけど、いざ自分のこととなると上手くいかないとか、カウンセリングに行って認知療法を受けたんだけど「頭ではわかっても、しばらくするとまた元に戻る」

という方が結構多いのも、この

【慣れ親しんだ習慣を変えるというのは、本当に大変】

だからです。

認知療法のやり方を書いた本には、上記に書いたようにどれも「自動思考にチェックを入れる」と有ります。

そして、その自動思考の底にはスキーマ(認知の枠組み)があると書かれてあるはずです。

さて、それをもう少し詳しく図にあらわすと下記(図1)のようになります。

スキーマはしっかり根っこを張っているコア・ビリーフがあり、そこから派生した媒介信念というのが自動思考との中間にあるのですが、それをもう少し詳しく書くと下記(図2)となります。

こう書くと、うわっ、なんのこっちゃ… となりがちなので、これを交流分析の自我状態で表してみましようか(交流分析の自我状態については当協会の「交流分析 エゴグラムテスト」のページを参照ください)。

まず、幼少期に親から厳しく叱咤されたり、ディスカウントを受けた子がいたとしましょう。

するとその場合、「自分は無力だから見捨てられたらもう終わりだ」という基底信念(コア・ビリーフ)が埋め込まれます。(図3)

そしてそのインストールされたコア・ビリーフは、「言うことを聞かないと見捨てられるだろう」という先入見的見解となり、「人の言うことに黙って従うべきである」というルール(先入見的ルール)へと繋がっていき、「人の言うことに黙って従う」という現実的行動となっていくわけです。(図4)

そしてその「人の言うことに黙って従う」という現実的行動は良い子として褒められ、強化されて習慣となってしまいます。(図5)

習慣というのは、そう簡単に変えられるものではありません。

例えば腕を組む時、いつもと上下逆に右の腕と左の腕を組み合わせてみてください。

意識して1回は変えられますが、ふと気付いたらまたいつもと同じ組み方をしていると思います。

そんなものなんですよね。

ということで、行動を変えるには【行動分析】という理論が必要になってきます(行動分析については当協会の「応用行動分析」のページを参照ください)。

こうやっていろいろな理論を布のように経糸、横糸と組み合わせつなげながら理解していくと、いろいろな理論は足し算ではなく掛け算で理解が広がっていき、良い方向へ進んでいきます。

このあたりをもし知りたいという方がおられましたら、一度当協会のカウンセラー講座にお越しください。↓

Copyright(c) 合同会社ベルコスモ・カウンセリング

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPO法人日本次世代育成支援協会の心理カウンセラー養成講座の講師を担当している鷲津代表が、愛知大学OCでの講義で行った内容を元に書かれています。

著作権は出版をしている合同会社ベルコスモ・カウンセリングにあります。無断使用、複写、転載はできませんのでご注意ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

毎週月曜(午後)に一宮で、『心理カウンセラー講座』を開いています。

毎月1回の受講で集中的に学べる土曜集中講座(12回完結)や、同じく毎月1回日曜に行う初心者用ベーシック集中講座もございます。↓

https://npo-jisedai.org/kouza.htm

遠方の方にはWEBで受講できるリモート講座(毎月第2土曜の午前or午後 24回受講で修了 )も開設しました。↓

https://npo-jisedai.org/webkouza.html

Copyright(c) 合同会社ベルコスモ・カウンセリング

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

この内容はNPO法人日本次世代育成支援協会の心理カウンセラー養成講座の講師を担当している鷲津代表が、愛知大学OCでの講義で行った内容を元に書かれています。

著作権は出版をしている合同会社ベルコスモ・カウンセリングにあります。無断使用、複写、転載はできませんのでご注意ください。

♪楽しく、役に立つ心理学やカウンセリング理論を学びませんか?

毎週月曜(午後)に一宮で、『心理カウンセラー講座』を開いています。

毎月1回の受講で集中的に学べる土曜集中講座(12回完結)や、同じく毎月1回日曜に行う初心者用ベーシック集中講座もございます。↓

https://npo-jisedai.org/kouza.htm

遠方の方にはWEBで受講できるリモート講座(毎月第2土曜の午前or午後 24回受講で修了 )も開設しました。↓

https://npo-jisedai.org/webkouza.html

大分大学地域連携プラットフォーム推進機構」主催のセミナー

大分県立看護科学大学、日本文理大学、別府大学、立命館アジア太平洋大学、大分県立芸術文化短期大学、大分短期大学、東九州短期大学、別府溝部学園短期大学、別府大学短期大学部、大分工業高等専門学校、放送大学大分学習センター、大分大学で構成される「大分大学地域連携プラットフォーム推進機構」主催のセミナーの講師として、各校の教職員の方々対象にWEBで講演しました(鷲津秀樹)。

(翌週13日は大分大学単独で先生方への講演)

大分県立看護科学大学、日本文理大学、別府大学、立命館アジア太平洋大学、大分県立芸術文化短期大学、大分短期大学、東九州短期大学、別府溝部学園短期大学、別府大学短期大学部、大分工業高等専門学校、放送大学大分学習センター、大分大学で構成される「大分大学地域連携プラットフォーム推進機構」主催のセミナーの講師として、各校の教職員の方々対象にWEBで講演しました(鷲津秀樹)。

(翌週13日は大分大学単独で先生方への講演)愛知県小児科医会の会報に寄稿

愛知県小児科医会の第56回「子どもの健康を守る会」での講演の講師をする予定でしたが中止となった為、替わりに今年度の愛知県小児科医会の会報への寄稿を依頼され、それが配布されました。

愛知県小児科医会の第56回「子どもの健康を守る会」での講演の講師をする予定でしたが中止となった為、替わりに今年度の愛知県小児科医会の会報への寄稿を依頼され、それが配布されました。当協会鷲津代表の内容は「コロナ禍が及ぼす子どもたちの心への影響と、その対処法」です。

豊田市の「こころの健康づくりニュースレター」を執筆

愛知県豊田市では毎年3月を「自殺対策強化月間」とし、春の自殺予防キャンペーンを実施しており、それにに向けて、2021年1月から3月の3か月間、月1回「こころの健康づくりニュースレター」を提供しています。その1月号「劣等感と劣等コンプレックスについて」、2月号「劣等感と劣等コンプレックスについて NO2」、3月号「新しい環境におけるメンタルヘルス」を当協会の鷲津理事が執筆しました。 (画像をクリックすると拡大して読めます)

|

|

|

小牧市の学校・カウンセラー連絡協議会の講演を務めました

小牧市小中学校の令和2年度学校・カウンセラー連絡協議会で「家族や学校でできるネット・スマホ・ゲームオ依存にならない方法」の講演を務めました。受講されたゲーム依存担当の先生方やスクールカウンセラーの皆様にとって少しでもお役に立てましたら幸いです。

小牧市小中学校の令和2年度学校・カウンセラー連絡協議会で「家族や学校でできるネット・スマホ・ゲームオ依存にならない方法」の講演を務めました。受講されたゲーム依存担当の先生方やスクールカウンセラーの皆様にとって少しでもお役に立てましたら幸いです。

ネット・ゲーム依存防止の取り組みが毎日新聞に紹介されました

毎日新聞の「論+(プラス)」で、当協会の「ネット・スマホ・ゲーム依存防止」の取り組みが紹介されました。(詳しくは左の写真をクリック)

毎日新聞の「論+(プラス)」で、当協会の「ネット・スマホ・ゲーム依存防止」の取り組みが紹介されました。(詳しくは左の写真をクリック)「eスポーツ」についてのコメントが東京新聞に紹介されました

東京新聞の社会面で、「eスポーツ」についてのコメントが紹介されました。(詳しくは左の写真をクリック)

東京新聞の社会面で、「eスポーツ」についてのコメントが紹介されました。(詳しくは左の写真をクリック)青少年育成大会で「スマホ依存の予防」の講師を務めました

名古屋市緑区青少年育成区民大会で「ネット・スマホ・ゲーム依存の予防と対処」の講演を務め、沢山の区民の方々に依存症の怖さを知っていただきました。

名古屋市緑区青少年育成区民大会で「ネット・スマホ・ゲーム依存の予防と対処」の講演を務め、沢山の区民の方々に依存症の怖さを知っていただきました。

『弔活の準備、進め方』「女性自身」に掲載されました

週刊誌「女性自身」(2019年9月24日号)で、『弔活の準備、進め方』(親に不愉快にさせずに、終活を薦める言い方等)について当協会の鷲津が書いた記事が掲載されました(90P~)。

週刊誌「女性自身」(2019年9月24日号)で、『弔活の準備、進め方』(親に不愉快にさせずに、終活を薦める言い方等)について当協会の鷲津が書いた記事が掲載されました(90P~)。

三重県保険医協会「スマホ依存の予防と対処法」市民講座

三重県保険医協会が市民講座を開かれ、そこでスマホ依存のお話をいたしました。(三重県保険医協会とは、三重県下の医師、歯科医師で構成し、患者、国民の命と健康を守るために活動している団体で、一般市民を対象に医療情報を提供する市民公開講座です。)

三重県保険医協会が市民講座を開かれ、そこでスマホ依存のお話をいたしました。(三重県保険医協会とは、三重県下の医師、歯科医師で構成し、患者、国民の命と健康を守るために活動している団体で、一般市民を対象に医療情報を提供する市民公開講座です。)講師:鷲津秀樹(NPO日本次世代育成支援協会代表 名城大学非常勤講師)

詳しくはこちら⇒ https://npo-jisedai.org/20190825.pdf

ネット・ゲーム依存防止の取り組みが中日新聞に紹介されました

中日新聞夕刊の社会面で、「ネット・スマホ・ゲーム依存防止」の取り組みが紹介されました。

中日新聞夕刊の社会面で、「ネット・スマホ・ゲーム依存防止」の取り組みが紹介されました。児童とスマホの問題についてお話しました

東海テレビ「スイッチ」で、幼児や児童にスマホを見せることについてお話しました。

東海テレビ「スイッチ」で、幼児や児童にスマホを見せることについてお話しました。

「パワーハラスメント予防研修」の講師を務めました

小学館集英社プロダクションの「パワーハラスメント予防研修」の講師を務めました。

小学館集英社プロダクションの「パワーハラスメント予防研修」の講師を務めました。スタッフのマネージメントに携わる方々に熱心に聴いていただきました。

福井県坂井市の「ネット依存防止セミナー」の講師を務めました

福井県坂井市教育委員会主催の「ネット・スマホ依存防止セミナー」の講師を務めました。

福井県坂井市教育委員会主催の「ネット・スマホ依存防止セミナー」の講師を務めました。沢山の先生や教育に携わる方々に熱心に聴いていただき、また貴重な現場の情報をいただきました。

子どもたちの未来に少しでも貢献できましたら幸いです。

清州保健所の「自殺対策人材育成研修」の講師を務めました

愛知県県清州保健所の職員対象に「自殺対策人材育成研修」が開かれ、講師を務めました。

愛知県県清州保健所の職員対象に「自殺対策人材育成研修」が開かれ、講師を務めました。

パワハラ防止セミナー

愛知県一宮市消防局の「パワハラ防止セミナー」で、講師を勤めました。

愛知県一宮市消防局の「パワハラ防止セミナー」で、講師を勤めました。

中日新聞にネット依存のコメント掲載

中日新聞朝刊の秋葉原殺傷事件の検証記事、「孤立 ネットの虚構におぼれ」において、当協会代表の鷲津が取材を受けた時のコメントが載っています。

(内容は左の記事の画像をクリックしてください)

中日新聞朝刊の秋葉原殺傷事件の検証記事、「孤立 ネットの虚構におぼれ」において、当協会代表の鷲津が取材を受けた時のコメントが載っています。

(内容は左の記事の画像をクリックしてください)

和歌山県主催「ネット依存防止セミナー」

|

|

稲沢市広報に掲載されました

|

|

https://npo-jisedai.org/inazawa.pdf

名古屋テレビの報道番組「UP!」でコメントしました。

名古屋テレビの報道番組「UP!」で、ネット・スマホゲームの問題点についてお話しました。

名古屋テレビの報道番組「UP!」で、ネット・スマホゲームの問題点についてお話しました。

名古屋市「保育リスクマネジメント研修」の講師を務めました。

名古屋市の約200名の保育士の方々に、保育リスクマネジメントのお話をさせていただきました。

名古屋市の約200名の保育士の方々に、保育リスクマネジメントのお話をさせていただきました。

碧南市広報に掲載されました

碧南市の医師会、歯科医師会、薬剤師会と行政が一体となった「碧南市健康を守る会」の総会で講演させていただいた内容が、碧南市の広報で紹介されました。

碧南市の医師会、歯科医師会、薬剤師会と行政が一体となった「碧南市健康を守る会」の総会で講演させていただいた内容が、碧南市の広報で紹介されました。https://npo-jisedai.org/hekinan.pdf

稲沢市広報に掲載されました

|

|

https://npo-jisedai.org/27inazawa.pdf